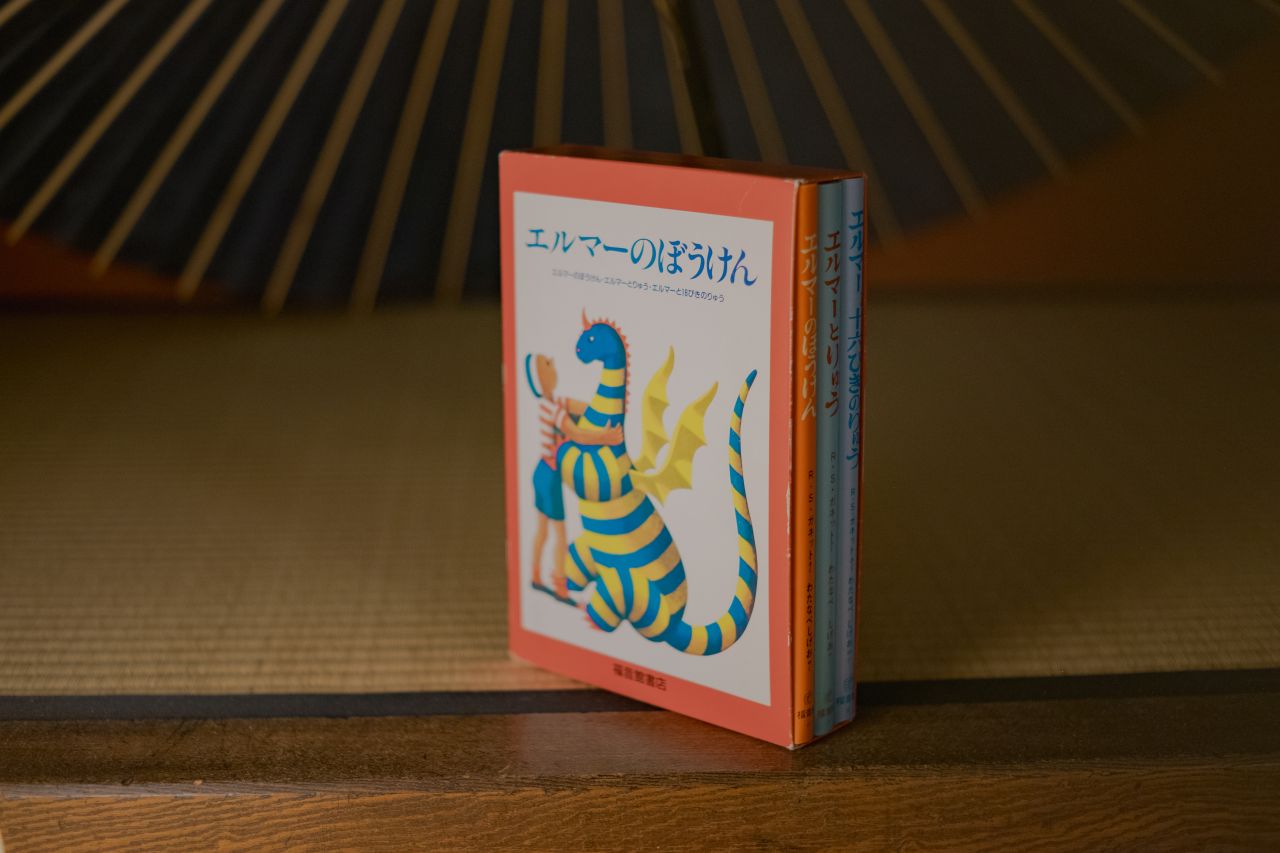

子供の頃にとくに気に入っていた児童書で、3冊セットですがとくに1巻を繰り返し何度も読んでいました。ファンタジーの世界に引き込まれ、冒険の高揚感をこの本で教わったと思います。

そんなエルマーのぼうけんの原画展が日本で行われたので、明石市立文化博物館へ行ってきました。

エルマーのぼうけん あらすじ

まずは「エルマーのぼうけん」のあらすじを簡単に振り返っておきます。

1巻 エルマーのぼうけん

9歳の少年エルマーは、年寄りののらねこを助けて友達になります。ねこはとある島で捕らわれているりゅうの話を聞かせました。

その島には巨大な川が縦断しており、島に住む動物たちが対岸に渡るには島の沿岸をぐるりと回り道しないといけません。だから空を飛べる巨大なりゅうは島の動物たちに都合よく利用されているのです。

エルマーはその囚われたりゅうを助け出して、空を飛ぶ夢を叶える旅に出ました。

動物島ではトラの群れに囲まれ、サイの角に振り回され、ごりらにひねりつぶされそうになったり、多くの窮地を切り抜けて冒険します。

子どもの純粋な冒険心をくすぐる、王道なファンタジーストーリー。

2巻 エルマーとりゅう

りゅうを助け出したエルマーは、家出をして10日も経っていたので一旦帰ることに。

しかし帰る方向がわかりません。

さらに道中嵐に遭い、りゅうと共にある島に不時着しました。しかし、その島ではとある不思議な病が流行っていました――。

3巻 エルマーと16ぴきのりゅう

エルマーが助け出したりゅうは、もともと16匹のりゅうの家族からはぐれて囚われていたりゅうでした。今度はそのりゅうの故郷「そらいろこうげん」を目指す冒険。

エルマーを無事に送りとどけたりゅうは故郷に帰りますが、そらいろこうげんに侵入した人間たちによって家族のりゅうたちが洞穴に追い詰められていました。

エルマーは再びりゅうの背に乗って、りゅうの家族を救うぼうけんに出ます。

書評

1巻は恐ろしい動物との駆け引き、2巻は不思議な病気の解明、3巻は貪欲な大人への対抗。それぞれのテーマをもって、知恵と道具を使ってその場を切り開いていく話です。

原題はMY FATHER’S DRAGON、直訳でお父さんのドラゴン。主人公はエルマーなんですけど、構造としてはエルマーが大人になってできた子供が、自分の父であるエルマーの9歳の頃のお話を聞いている、というような形になってます。

展覧会を楽しむために20年ぶりくらいに読み返しましたが、今読んでもやっぱりいいですね。児童書なので大人が読むには物足りないボリュームだけど、やっぱり物語の根幹は捉えています。冒険の様子と冒険に出るためのシンプルなきっかけが分かりやすい。

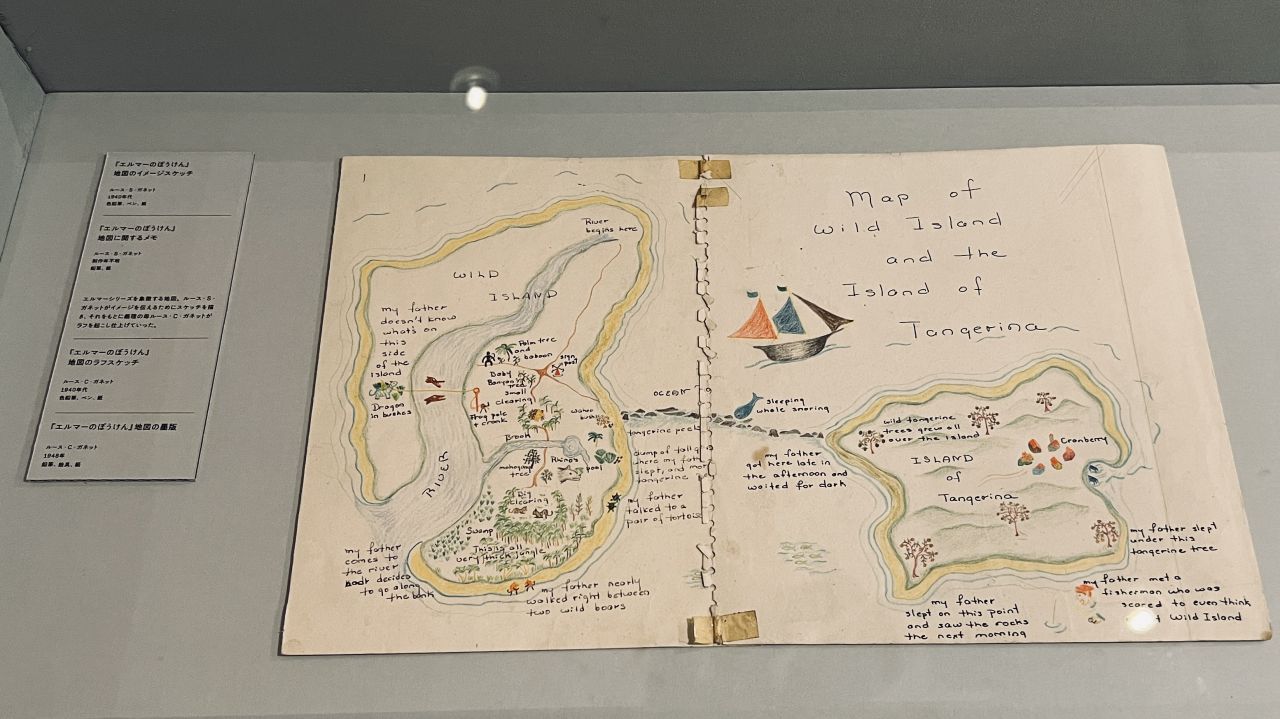

本の表紙と扉に地図のイラストが載っており、これを真似て架空の地図を作ったりして遊んでいたのを思い出しました。

本書で子どもの頃より楽しめたのがイラストでした。独特の味わい深いタッチは他にない画風だなと思います。

著者・訳者の紹介

エルマーのぼうけんは多くの人の協力と関わりで作られています。著者、イラストレーター、エルマーを日本に広めた訳者について紹介します。

ルース・スタイルス・ガネット

ニューヨーク州ブルックリン生まれ。3歳で入学した学校は遊びや仕事を学ぶ革新的な場で、学びの中心は積み木遊びと話作り。ガネットがお話を語るとそれを大人が書きとめてくれる環境だったようです。

そんな特別な環境で育ったガネットはノートにいくつものお話をつくり、大学を卒業した22歳のとき、スキー場のアルバイトの退屈しのぎで書き始めたのが「エルマーのぼうけん」でした。

日本で展覧会が開催されたのは日本語訳出版60周年でしたけど、ちょうど作者が100歳を迎えた年でもあります。

ルース・クリスマン・ガネット

ルース・S・ガネットの義理の母、カリフォルニア生まれの挿絵画家。

「わたしのおかあさんは世界一びじん」でコルデコット賞、「ミス・ヒッコリーと森のなかまたち」でニューベリー賞を受賞。

非常に才あるかたで、確かにこのイラストには他にはない独自の引き込まれる魅力があります。

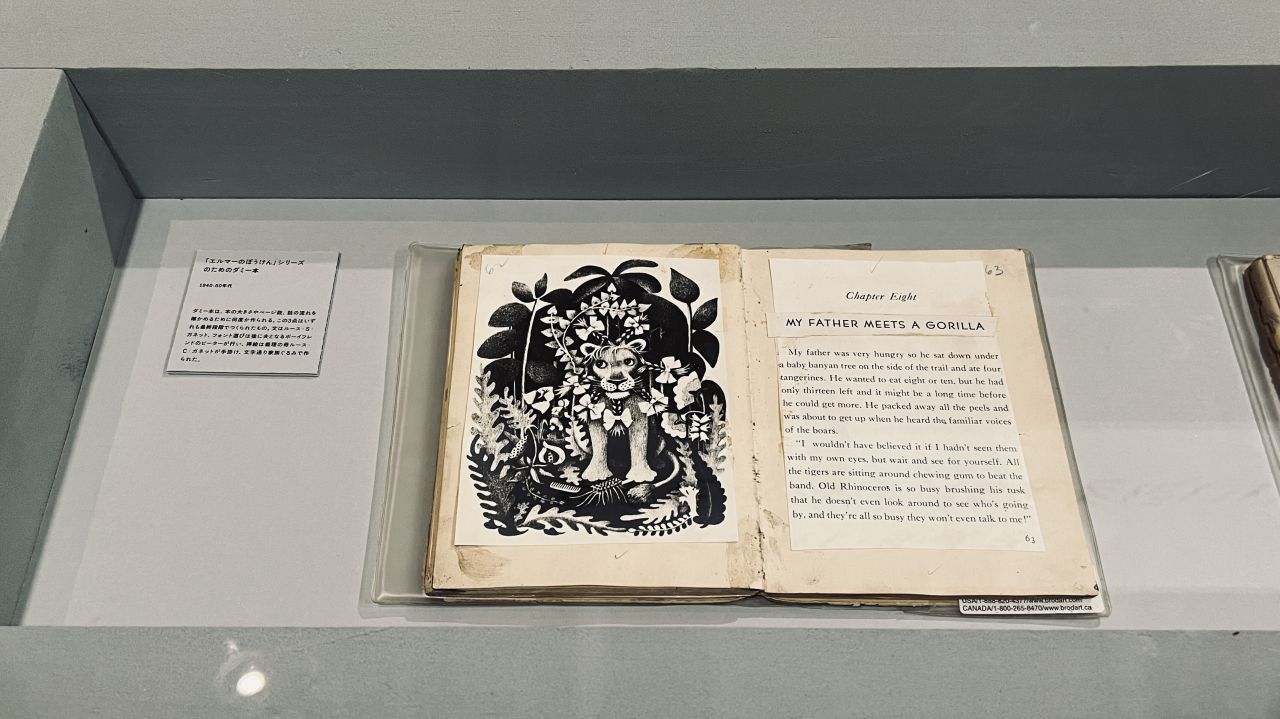

渡辺茂男

日本語版翻訳者で、ニューヨーク公共図書館で子どもたちと本をつなぐ仕事をしていました。エルマーは大人気でどこの図書館に行ってもぼろぼろで、多くの子供たちに愛されていた形跡がありました。

だから帰国して児童書の翻訳と創作に専念し、アメリカの出版から15年後に福音館書店より刊行します。エルマーのぼうけんを日本に伝えた功績者ともいえるでしょう。

エルマーのぼうけん原画展 in 明石市立博物館

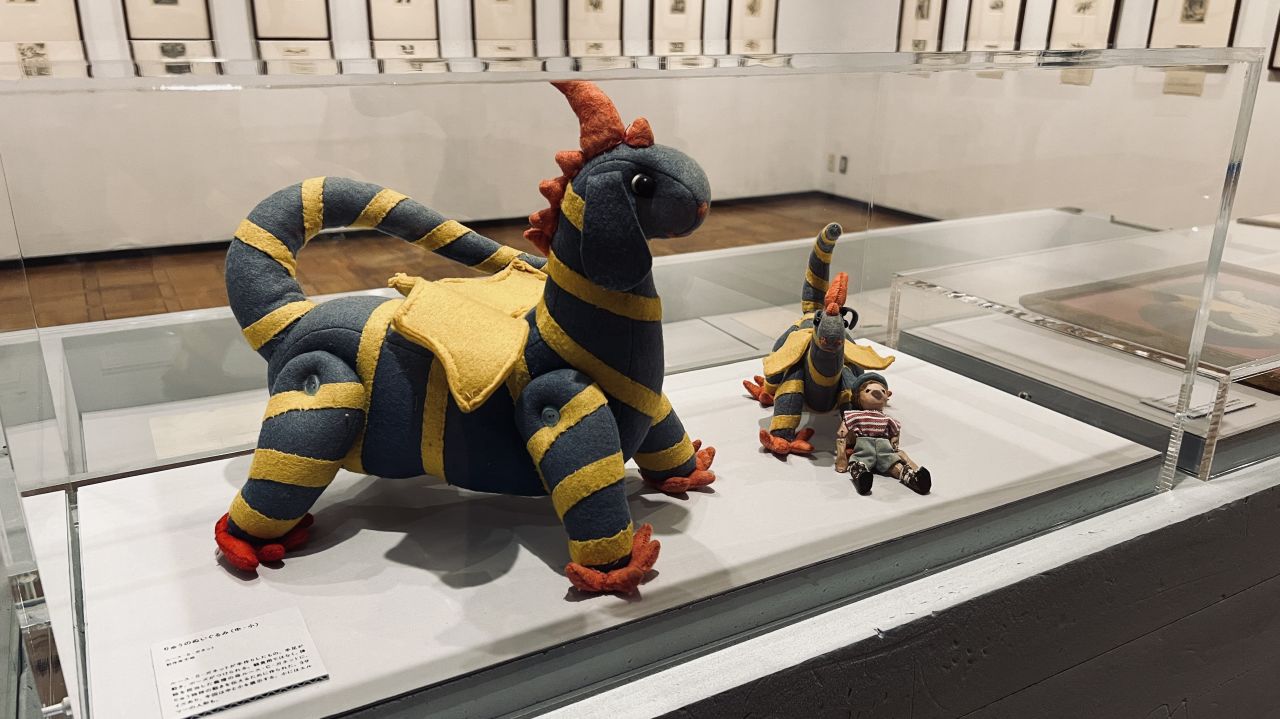

日本初となる展覧会で、ミネソタ大学図書館のカーラン・コレクションから約130点の原画、作者から制作のためのダミー本やぬいぐるみなどの資料を借りてきています。

まず原画ですけど、本の挿絵まんまですね。それが鉛筆の柔らかなタッチに見えるような気がするのか、より精細な感じに見えました。むしろ本の完成度がすごく高かったんだなていうことを認識しました。

ダミー本や製作資料のぬいぐるみなど、色褪せてくすんだぬいぐるみを見てルース・S・ガネットさんの人生が投影されてるようだなと想像しながら見てました。

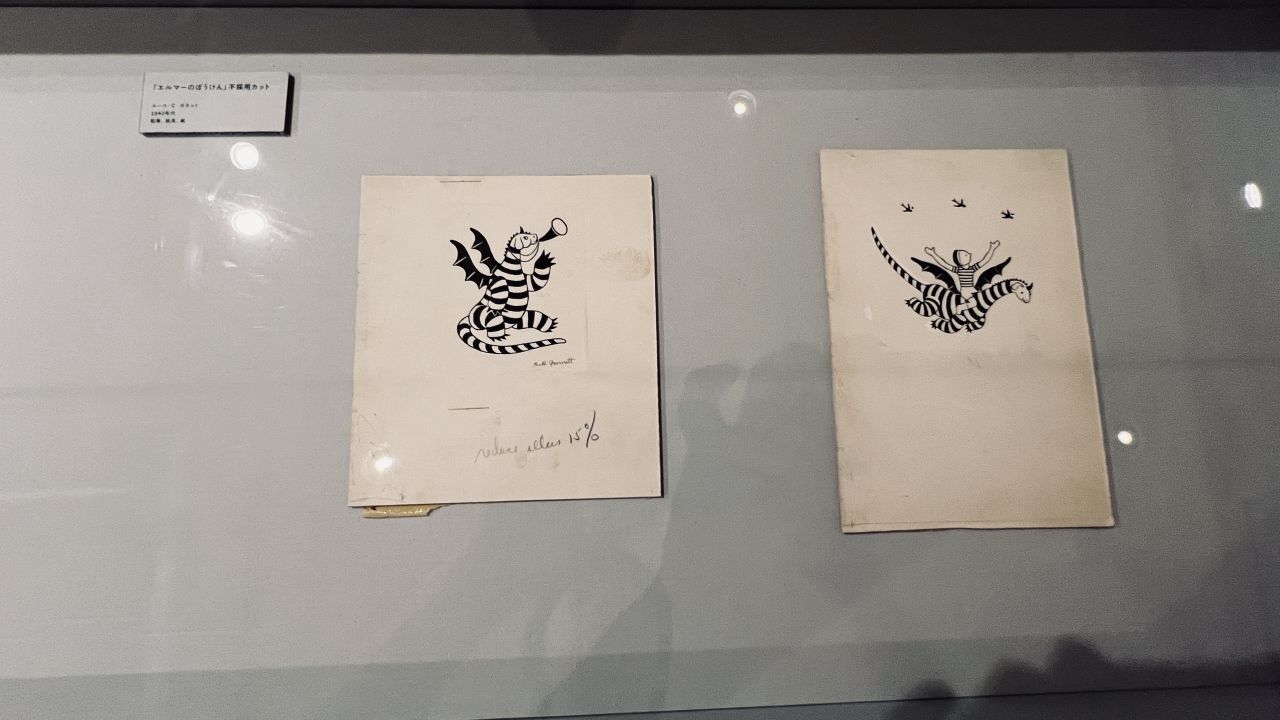

採用されなかったカットなどもあります。

展覧会の様子は、1巻から3巻までの、3つの物語を辿りながら原画や資料を見てまわる流れ。

自分がエルマーになったかのような雰囲気で回れるように工夫されてます。例えばエルマーがワニの背中を飛び移って対岸まで渡ったような足場、エルマーが食べ散らかして捨てたみかんの皮を再現したり、ただ展示するだけじゃないちょっとした遊び心を感じました。

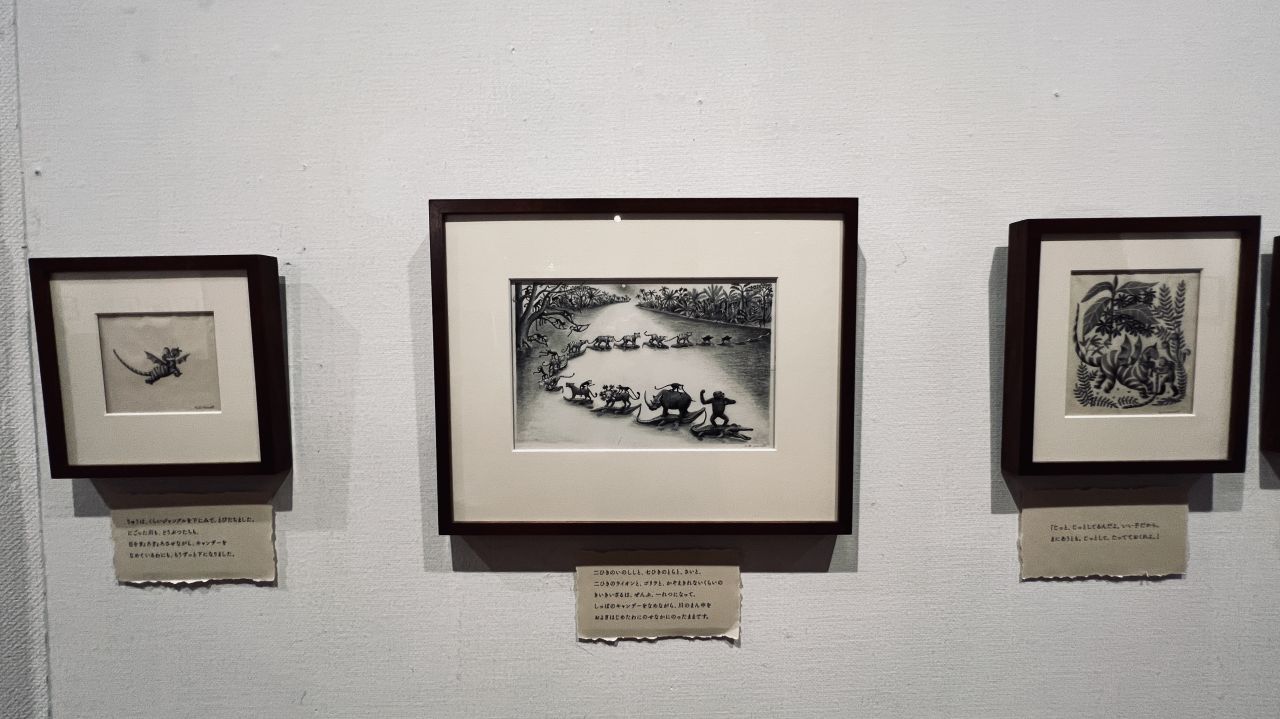

このイラストは私が最も好きなカットです。エルマーが冒険の途中で出会った動物が勢揃いしていて印象的だったのを覚えています。

1巻のどうぶつ島とみかん島の地図。子供の頃にずっと眺めていた好きなページです。

作者の年表、100年の歴史を辿っているようですね。

東京会場ですぐ売り切れたりゅうのぬいぐるみ、作中で登場するチューインガムや、ヘアブラシをそのままグッズ化してるのも面白いです。

こちらの展示会は東京、兵庫、福岡と巡回しています。

せっかく兵庫県(明石市)に来たので、明石焼きも食べてきました。

ふわふわのたまごを、だし汁に浸して食べるたこ焼きみたいなもの。薄味だけどなんとなくくせになるような味でした。