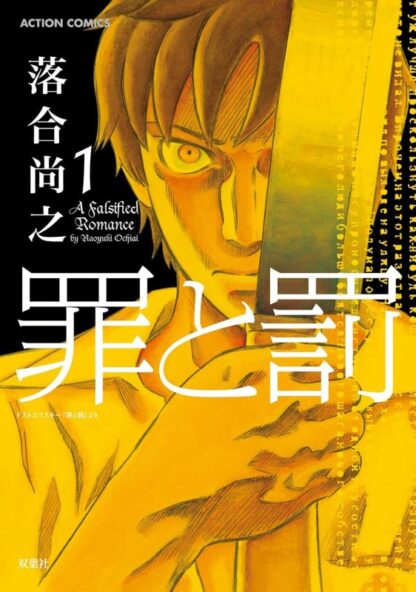

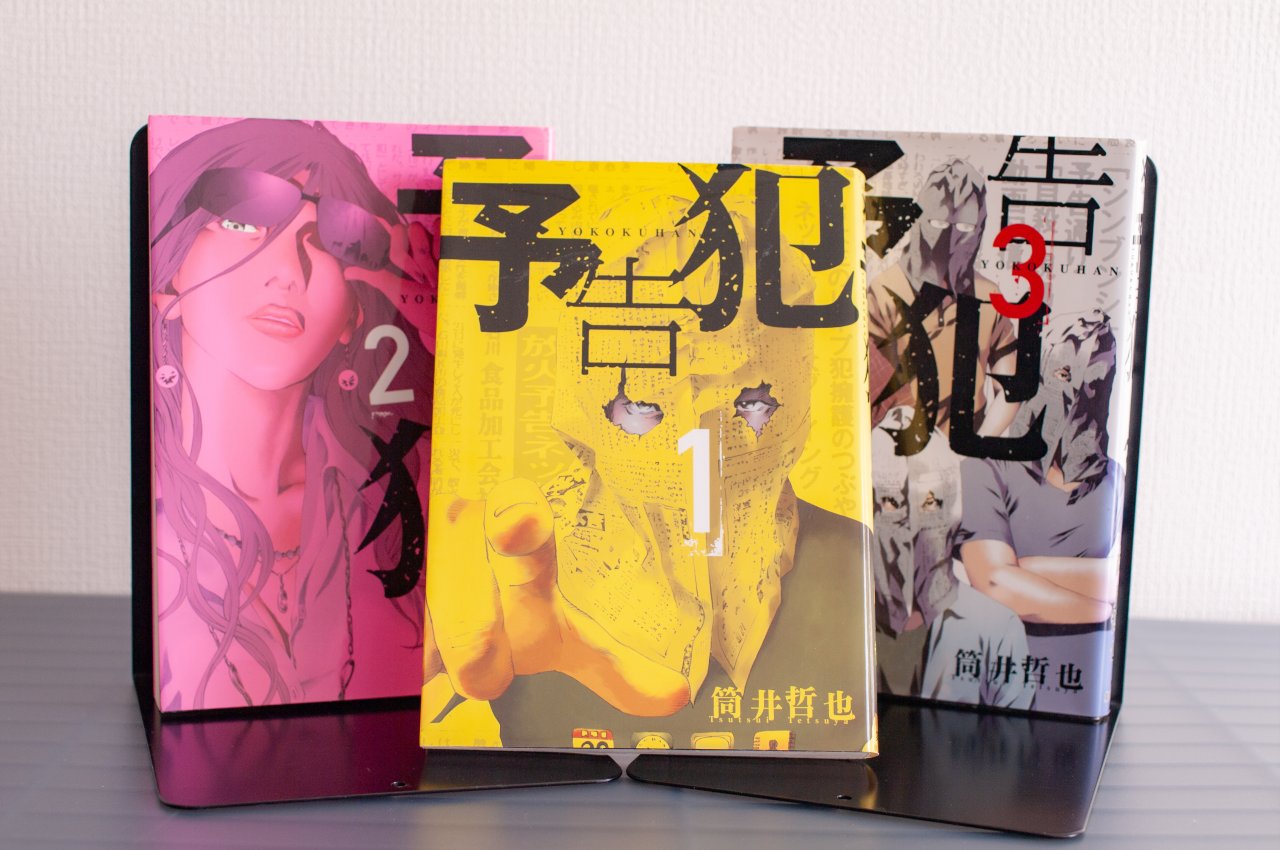

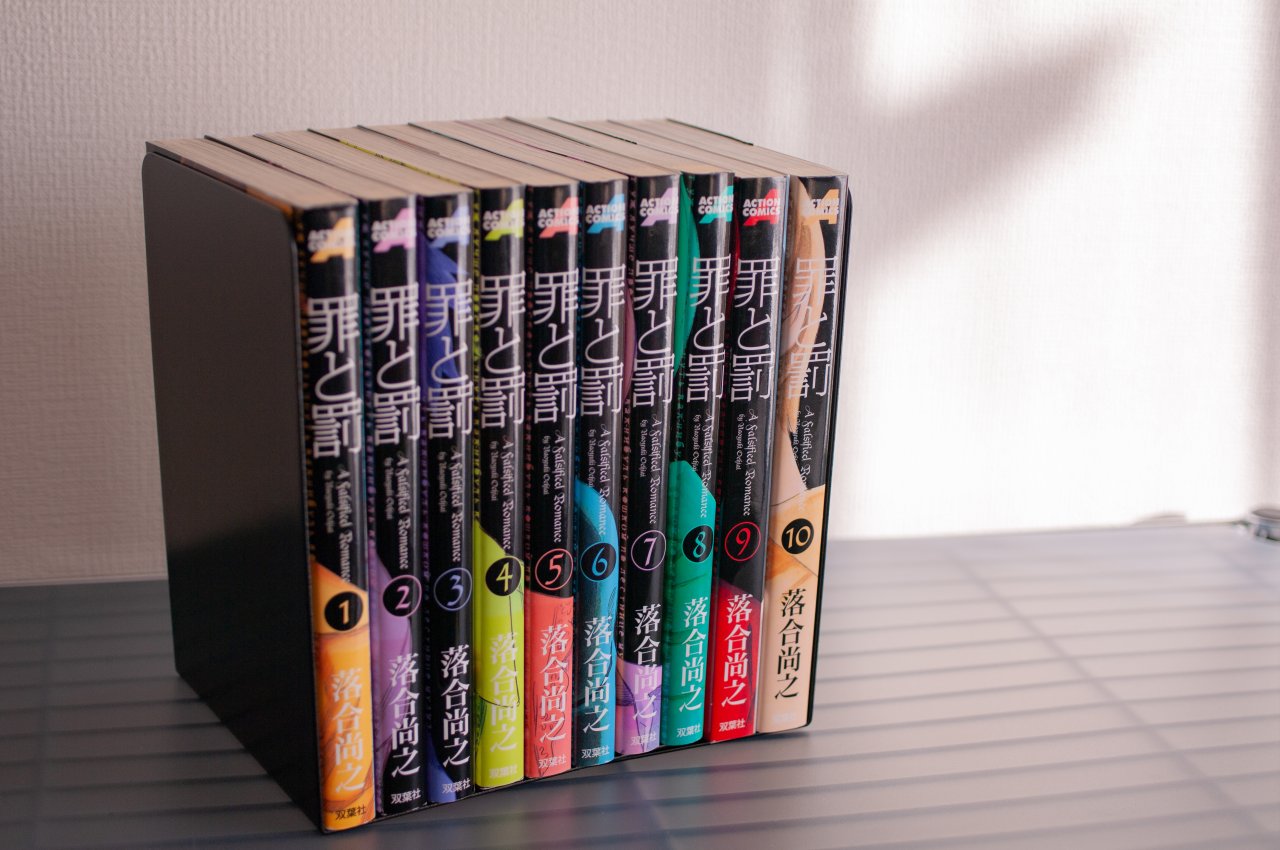

文豪ドストエフスキーの「罪と罰」を、19世紀ロシアから21世紀日本に移し替えて改竄された物語。個人的にとても好きな漫画の一つです。

原作主人公ラスコーリニコフの「小さな罪悪は多くの善行によって購われる」という犯罪理論を周到していますが、その根幹を据えながら設定や物語はガラッと変わっています。

学校も仕事も行かず、人を遠ざけ部屋に籠って無益な空想に耽って、プライドが高くそれゆえに孤独な青年。頭が良くて理屈はこねるけど、人として愚かな、地に足のついていない知識人です。答えの出ない堂々巡りの考えに取り憑かれていつしか現実を見失う。

このような人はラスコーリニコフが時代を先取りしたのではなく、いつどんな時代にもあった普遍的な若者の悩みの一つなのかもしれません。

あらすじ

裁弥勒(たちみろく)は大学にも行かず退廃的な生活を送っています。家族の期待に応えて公務員になるか、自分の好きに生きて作家を目指すかのジレンマに苦しみながら。なんにせよ、とにかくいま必要なのはまとまった金です。

ある日、身売りしてる女子高生リサと援交少女たちを斡旋するリーダーに出会い弥勒の生活は一転します。その売春斡旋業者が売上をヤクザに上納するタイミングを偶然つかんだ弥勒は、その売上金を強奪する計画を立てます。しかし計画実行の際に想定外のアクシデントが発生して、予定外の人物まで殺害してしまいました。

計画通りに大金を手にして証拠を残さずに現場を去りましたが、崇高な目的のために許されたはずの流血は早くも弥勒の精神を蝕んでいきます。

事件はすぐに世間で明るみになり「青戸女子高生二人殺人事件」として特別捜査本部が発足。後日すぐに警察から連絡がかかってきましたが、事件とは無関係の盗難届を出していた自転車の引き取り依頼でした。しかし警察署で動揺を隠せなかった弥勒はひとりの検事に目を付けられます。

事件発生から6日、警察の捜査は続いていましたが検問等の警戒活動は縮小していきました。その中で警察署の五位検事は、弥勒が自転車を取りにきたときから目をつけており、弥勒を任意の捜査協力で呼び立てます。五位検事は文学好きで、弥勒が文学誌で佳作を受賞した「収穫者の資格」を知っていました。とくに注目していた、殺人者が語る殺人哲学「資格を持つ者には手段として殺しも許される」について論じ合います。

そこで五位検事はある鋭い質問を投げかけます。君自身が非凡人でその資格というのをを持っているのか。弥勒は実際のところ分からないがそうありたいとは願うと答えます。そこで検事は追い打ちの質問「では今回の事件の女子高生殺しの犯人が資格を持った非凡人だったか」と尋ねる。

殺人者である弥勒はこの質問には答えられません。殺人者を認めれば自首するようなもの、否定すれば自らのプライドを傷つけて作品を否定することになります。犯人しか知り得ない「崇高な目的達成の資格」は喋ることができないからです。

五位検事が弥勒を窮地に追い込んだところで、速報で事件が180度転回。なんと事件の犯人が自首して逮捕されたという報道でした。これも弥勒の計画の事件を撹乱するために打っておいた布石で、スケープゴートとなる人物が逮捕されたのです。

この時に弥勒の表情を読み取った五位検事は、事件の真犯人が弥勒であることを確信するが、事件を早々に収束させたい警察組織は五位検事を担当から外して、さらに複雑な展開へと持ち込まれていきます。

書評

立派な人間とは。品行方正で人に優しく、公正で公平、思慮深く聡明で間違いを犯さない。でも果たしてそんな人間が魅力的でしょうか。

傷つきやすく不完全な人間に本物の人間らしさを感じます。誰かと寄り添って生きる、その無様さを受け入れることは、孤高を保って一人で生きるより本当はよほど強さを求められるのではないでしょうか。

そういった当たり前のようで難しい人間の営みを、なにより尊いものとして問い続けるのが本作の真髄でした。当たり前のことをただ説教くさく説き伏せるだけでは誰も耳を傾けませんが、五位検事が弥勒を諭すまでには長い物語と思考と感情が激しく渦巻いてます。だからこそ説得力があるのです。

私はこの漫画ほど知的で感情的な涙を流したことはありませんでした。

原作の「罪と罰」とはかけ離れた世界観と設定ですが、本質は捉えられていると思います。そして主人公の罪の意識、思想、自尊心などを巡らせながら、葛藤と成長を10巻で描き切ったのは見事です。

裁弥勒という人物

いかにも退廃した大学生の汚いワンルームの部屋が見開きで描かれており、これだけで現状の環境を語っているよう。

彼の人間性は実はかなり恵まれているのか、周囲の人間の多くが心配していることからもうかがえます。姉、被害者の女子高生、下宿先の娘、大学の友人、街で出会った女性など、みんな弥勒に好意を抱いていました。

それをプライドが邪魔してうまく付き合うことができていなかったのが誇張して描かれていますが、かえってリアリティを感じるのでしょう。このプライドの高さが仇となり、計画的事件で予定外の殺害を犯してしまいます。その際の被害者女子高生を殺す心境が状況だけみれば飛躍が大きく、ここで主人公の気持ちが理解できるかどうかが肝要になっています。

作中で弥勒が冗舌になる唯一のシーンが、ファストフード店で警察巡査と話しているとき。弥勒は巡査を完全に見下しており、なんの気後れも感じていませんでした。このような細かい点でも人物の性格が表現されています。

そして作中後半。弥勒が理屈ではなく気持ちでものを語る場面が増え、その時は瞳にハイライトが入ります。明らかな顔つきの変化からも、弥勒というキャラクターが成長していることが読み取れました。

首藤という人物

弥勒がインターンで訪れた会社の嘱託社員。弥勒の唯一の理解者であり、同類ともいえる人物が首藤でした。

首藤は欲望に忠実に自由に生きているようで、弱みを握られたある人物に縛られており、強者でもあり弱者でもありました。そして、それをすべて自覚しているから、どこか首藤の言葉には説得力があります。

弥勒は自分が強者側にいることを信じて疑わないところがあったので、二人が似ているようで首藤のほうが一歩先を行ってる印象が分かる点ですね。

生き物の世界に食物連鎖があるように――

人間の世界にも強者と弱者のヒエラルキーがある。

肉食獣が草食獣を糧として食らうことは天から与えられた権利だが――

また同時に使命でもある。

自然がそう命じるならば従う以外に道はないだろう?

首藤が歓楽街で弥勒に放った言葉、人間に興味のない人間が人間を描くことなんてできるはずがない、だから空っぽなんだと言い放っています。

「憎しみに任せて殺した。あれほど誰かを憎いと思ったことはない。」人を殺すのにこれほど正当な理由はないよ。これほど人間らしい動機はない。簡潔で美しい獣の論理だ。

事件を起こした弥勒を首藤が肯定した場面。

私はこの漫画をもう10回以上繰り返し読んでいますが、初めて読んだときは理解しきれない部分がたくさんありました。少しずつ弥勒の心境が理解でき、五位検事の意図や説得を理解し、知的で哲学的なテーマにはまっていきました。

この世が地獄のような苦しみや泥濘にまみれていても、それでも生きるに値する美しい実感があることを教えてくれる作品です。