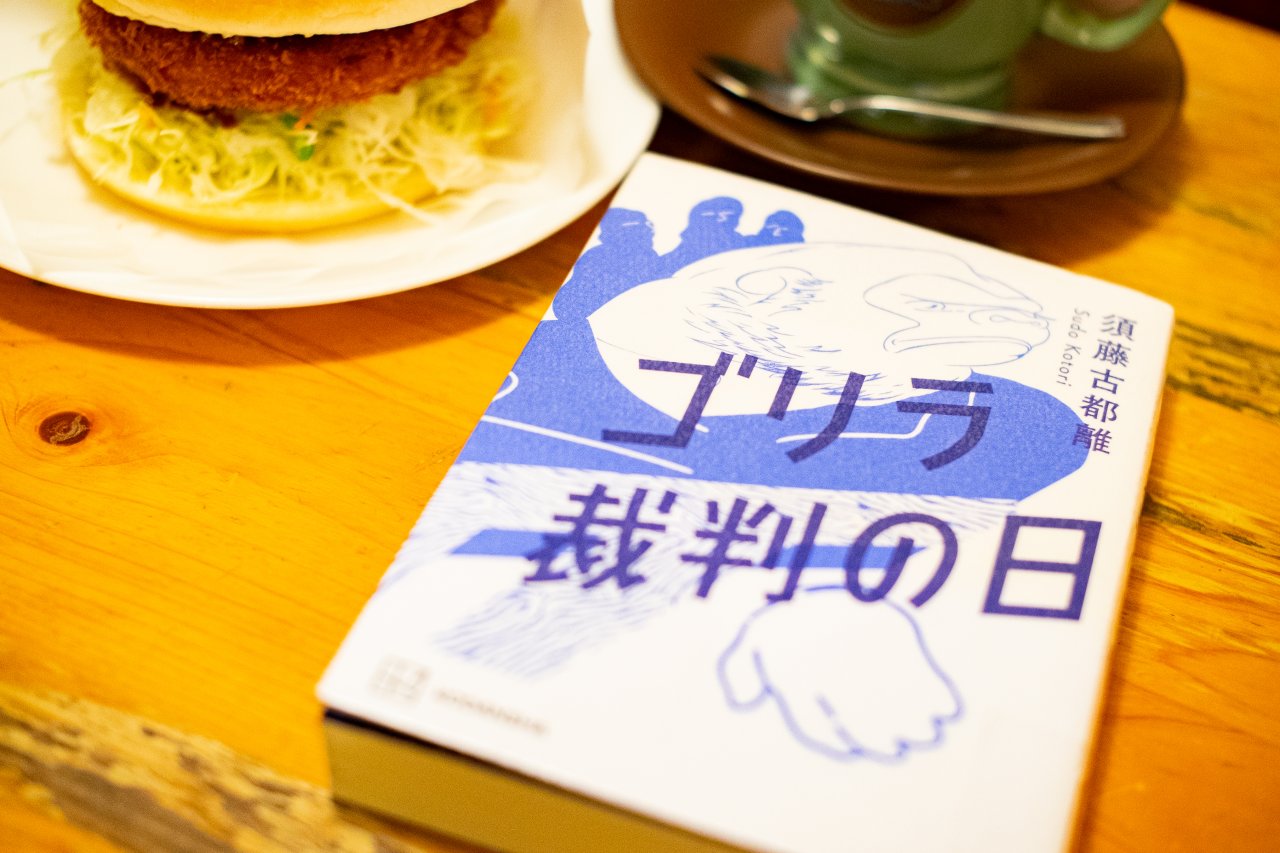

2016年に実際に起きた「ハランベ事件」をモチーフにした異色の法廷サスペンス小説。

ゴリラと人間の関係性を通じて「正義」や「人間とは何か」という深いテーマを問いかけています。

あらすじ

物語の主人公は、アメリカの動物園に住むメスゴリラのローズ。彼女はカメルーンのジャングルで生まれ、研究所で手話を学び、人間と意思疎通ができるほどの高い知能を持っています。動物園の生活の中で、オスゴリラのオマリと出会い、夫婦として幸せな日々を送っていました。

しかし、ある日、動物園で悲劇が起こります。ゴリラの囲いに人間の子供が落下し、オマリがその子供を守ろうとするも、興奮状態に陥ったと判断され、動物園側によって射殺されてしまいます。この事件をきっかけに、ローズは夫の死を不当だとし、動物園を相手取って裁判を起こします。

裁判では「人間の命と動物の命、どちらを優先すべきか」という倫理的な問題が争点となりますが、最初の裁判でローズは敗訴します。判決に納得できないローズは、「正義は人間によって支配されている」と感じ、再び裁判に挑むことを決意します。

「ゴリラを見に来るのに、私の中に人間を見てるんだよね。みんな私を見に来ているみたいで、実は違う。それぞれが見たいと思ってるものを見に来てる」

十章 195p ローズ

書評

斬新な設定と深いテーマ性が高く評価されています。ゴリラが裁判を起こすという一見シュールな設定ながら、物語は非常にリアルで感動的です。読者はローズの視点を通じて、動物と人間の違いや共通点、そして社会の不平等について考えさせられます。

単なるフィクションではなく、現実の事件や科学的知見をもとに構成されていて、読者に新たな視点を提供する良作といえるでしょう。

人間とは何か?

ローズのように高い知能を持ち、人間と意思疎通が可能な存在は「人間」とみなされるべきなのか。法律上「人間」の定義がないことを背景に、作中では人権や倫理の境界が問われます。

特に言葉を持つことを人間の特徴とするならば、ローズにとって言葉は魔法でした。目の前にいる誰かとお互いの気持ちを伝えあい、理解し合うための優しい道具です。一方で言葉が武器になることもあり、ローズは言葉の力を前にして動物であることの本能との間に揺れます。

裁判において人間という言葉を使うときの定義に、他国の人は含まれるか、肌の色が違う人は、ならばゴリラは?社会通念をアップデートするのは厳しいが、いままさに人間という言葉が包括する意味が大きく変わろうとしている場面を作り出しています。

動物と人間の命の価値

物語の中心には動物の命と人間の命の優先順位をどう考えるべきかという問題があります。オマリの射殺が正当化される一方で、ローズの視点を通じて動物の命の重みが描かれていました。

また、ローズの過去や日常生活が詳細に描かれることで、彼女が単なる動物ではなく、感情や知性を持つ存在として読者に強く印象付けられます。彼女の「ゴリラ格」ともいえる人格が、物語の説得力を高めているなと感じます。

法と正義の限界

法律が人間中心に作られている現実を浮き彫りにし、正義が必ずしも普遍的ではないことを示唆します。ローズの裁判を通じて、読者は「正義とは何か」を考えさせられます。

敏腕の弁護士ダニエルがローズに説教をする場面が印象的でした。ローズが最初の裁判で負けたときに司法制度を馬鹿にしたからです。

「公平な社会を築くために人間が努力している間、ゴリラは何をしていた?少しでも手伝ってくれたか?君みたいなよそ者に、司法制度を侮辱する資格があるのか?人間が正義を独占しているんじゃない、人間が正義を作りあげてきたんだよ。もちろん、誰のためでもない、自分たちのためだ。公正な社会を達成するために。自分が裁判に負けたから法廷を侮辱するってのは、僕たちみたいな司法に関わっている人間にとっては許せるものじゃないんだよ」

ゴリラ裁判の日|須藤 古都離

講談社